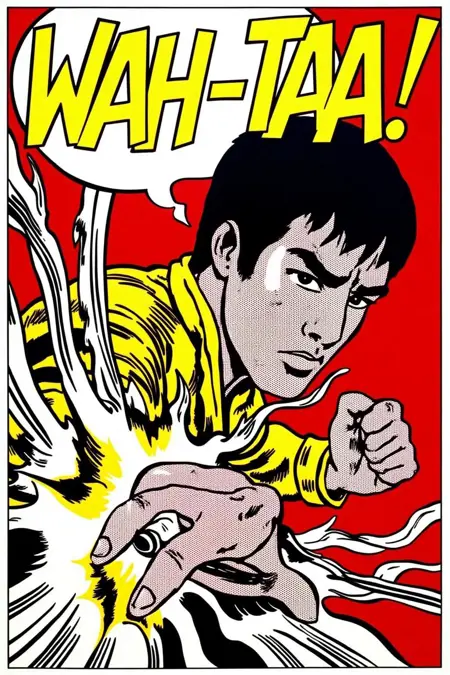

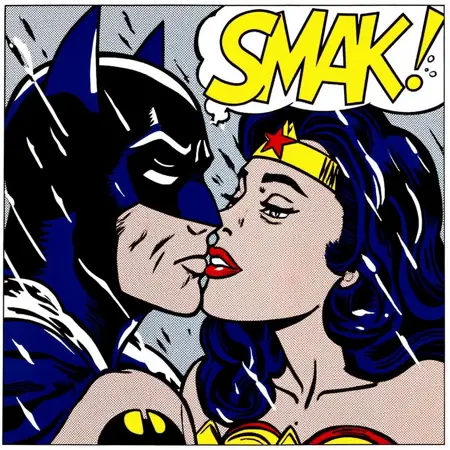

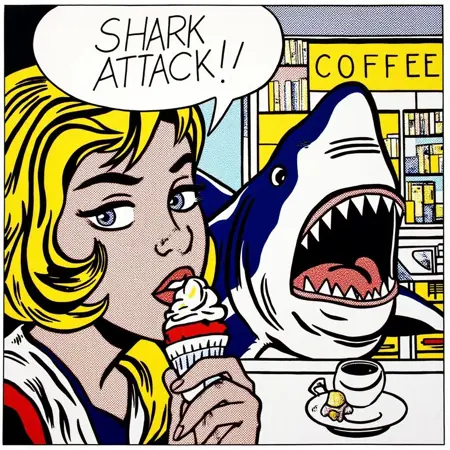

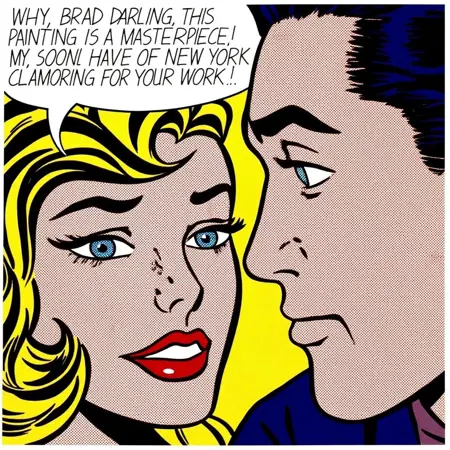

Pop Art Comics: Roy Lichtenstein Style

详情

下载文件

关于此版本

模型描述

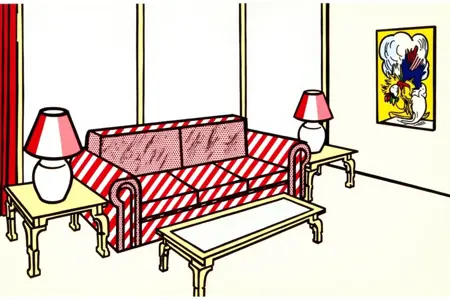

在由美国波普艺术家罗伊·福克斯·利希滕斯坦(1923年10月27日-1997年9月29日)创作的22幅图像上进行训练。欲欣赏其作品,请访问:

已知问题:

由于训练集的特性,LoRA 在近景和使用方形(1024x1024)宽高比时效果更佳。

有时你会得到一个包含无意义文字的对话气泡。你可以修改提示词,尝试不同的随机种子,但最简单的方法是直接添加“speech bubble that says....”来替换无意义文字,换成一些有趣的内容。

来自 ChatGPT:

Roy Fox Lichtenstein(1923年10月27日-1997年9月29日)是美国波普艺术的关键人物,以其受连环漫画、广告和大众文化启发的大胆、图形化绘画而闻名。他的作品挑战了高雅艺术与流行文化之间的界限,通过其讽刺、幽默且常具戏谑的风格,将商业图像提升至纯艺术的领域。

1. 早年生活与教育

出生:1923年10月27日,出生于纽约市。

在曼哈顿长大,从小就对卡通和设计表现出兴趣。

在纽约艺术学生联盟学习,后在第二次世界大战期间服役于美国陆军。

战后,于俄亥俄州立大学完成学业,并在此任教。

2. 早期作品与艺术演变

🎨 利希滕斯坦最初与同时代许多艺术家一样,从事抽象表现主义创作。

🎨 他的早期作品包含受立体主义影响的风景和半抽象人物。

🎨 20世纪60年代初,他找到了标志性的风格——直接从漫画书和广告中汲取灵感。

3. 波普艺术突破

1961年,利希滕斯坦创作了《看,米奇》(“Look Mickey”),这是一幅大型图像,直接取材于儿童漫画书中的米老鼠和唐老鸭。这幅画标志着他独特风格的诞生,并使他与安迪·沃霍尔、贾斯珀·琼斯和克拉斯·奥尔登堡等同代艺术家一起,成为波普艺术运动的核心人物。

4. 标志性风格

利希滕斯坦的艺术作品具有以下显著特征,一眼即可辨认:

✅ 本戴点(Ben-Day Dots) —— 商业印刷中使用的细小彩色点,利希滕斯坦** painstakingly 手绘这些点,以模仿机械印刷过程。

✅ 粗黑轮廓线 —— 厚重、锐利的轮廓线扁平化图像**,模仿漫画书的图形风格。

✅ 原色 —— 红、黄、蓝主导其配色,常搭配白色和黑色。

✅ 漫画图像 —— 直接取材于爱情漫画、战争漫画及其他大众媒体资源,但常对构图和对话进行改动。

✅ 讽刺幽默 —— 他的作品既赞美又嘲讽漫画中的戏剧化情感与夸张情节。

5. 作品主题

💥 大众媒体与商业文化

他的作品突显了大众生产的图像如何塑造现代生活。

他常从爱情漫画、战争故事和广告中提取场景,将低俗文化提升为高雅艺术。

💥 情感陈词滥调

- 许多作品探讨过度渲染的爱情套路,如描绘哭泣的女性、恋人的争吵或英勇的士兵,以夸张的戏剧性制造喜剧或讽刺效果。

💥 关于艺术的艺术

在职业生涯后期,利希滕斯坦戏仿现代艺术流派,如立体主义、超现实主义和抽象表现主义,全部以他的漫画风格呈现。

这些作品既是致敬,也是玩笑,模糊了纯艺术与商业艺术之间的界限。

6. 著名作品

他最著名的画作包括:

🖼️ 《砰!》(1963年)—— 描绘一架战斗机击落敌机的双联画,改编自DC战争漫画。

🖼️ 《溺水的女孩》(1963年)—— 一名女子在海中哭泣的特写,配文“我才不在乎!我宁愿沉下去也不愿叫布拉德来救我!”

🖼️ 《笔触》系列—— 对抽象表现主义笔触的戏仿,将其转化为扁平、机械的漫画面板。

🖼️ 《哦,杰夫……我也爱你……但是……》(1964年)—— 另一幅经典爱情漫画改编作品。

7. 争议与批评

批评者和部分漫画家指责利希滕斯坦**“挪用”甚至“窃取”匿名漫画插画师的作品,他将这些作品复制、修改,并提升至画廊艺术的层面**。

支持者则认为他的作品解构并重构了大众图像,迫使观众重新思考大众媒体与纯艺术之间的关系。

关于利希滕斯坦是尊重还是剥削漫画艺术家的争论至今仍在继续。

8. 影响与遗产

🌟 波普艺术先驱 —— 利希滕斯坦在定义波普艺术方面至关重要,帮助将艺术的关注点转向大众文化、商业化和媒体饱和。

🌟 模糊界限 —— 他的作品有助于消解**“高雅艺术”与“低俗艺术”之间的界限,影响了数代后现代与当代艺术家**。

🌟 全球认可 —— 他明亮、大胆的风格已成为标志,启发了从时尚、设计到广告和街头艺术的各个领域。

9. 晚年生涯

在70年代和80年代,他扩展了创作主题,戏仿了立体主义、未来主义和超现实主义等艺术运动。

他还创作了雕塑、壁画和大型公共艺术作品,始终保留其漫画风格。

10. 去世与遗产

逝世:1997年9月29日于纽约市去世。

如今,他的作品收藏于全球主要博物馆,包括现代艺术博物馆(MoMA)和泰特现代美术馆。

他对艺术、设计、广告和流行文化的影响持续至今,使他成为20世纪最广为人知和被模仿的艺术家之一。

总结

罗伊·利希滕斯坦将漫画和广告转化为艺术,迫使纯艺术界直面大众文化的图像。他的作品既是对战后消费社会的赞美,也是对其的批判,其幽默、讽刺的风格至今仍在艺术、媒体和设计领域产生共鸣。

对比:罗伊·利希滕斯坦 vs 安迪·沃霍尔

利希滕斯坦与沃霍尔是美国波普艺术最标志性的两位人物,但他们对大众文化与高雅/低俗艺术融合的处理方式截然不同。以下是详细对比:

1. 主题

🖼️ 罗伊·利希滕斯坦

漫画书(爱情、战争、动作类)

广告图形

对现代艺术流派(立体主义、抽象表现主义)的戏仿

他的作品着重于叙事瞬间,尤其是来自低俗大众媒体(如通俗漫画)的内容。

🖼️ 安迪·沃霍尔

消费品(坎贝尔汤罐、布里洛盒子)

名人肖像(玛丽莲·梦露、猫王)

灾难与小报图像(车祸、电椅)

沃霍尔痴迷于名气、消费主义与死亡,常强调大众媒体如何将一切主题商品化。

2. 风格与技法

🎨 罗伊·利希滕斯坦

粗黑轮廓、平涂色彩、本戴点(他精心手工模仿的印刷技术)。

干净、清晰、图形化。

他的风格是对机械印刷技术的夸张致敬,将廉价视觉提升为高雅艺术。

🎨 安迪·沃霍尔

使用丝网印刷,拥抱机械复制而非模仿。

明亮、刺眼的色彩。

常将同一图像以网格形式重复多次,强调重复与麻木。

作品带有刻意冷漠、疏离、工厂式美学(尤其在其工厂工作室中)。

3. 对大众文化的态度

🤔 罗伊·利希滕斯坦

既赞美又温和嘲讽大众媒体(尤其是漫画)的戏剧性与荒谬性。

作品充满讽刺与幽默,但同时也尊重商业插画师的技艺,即使他并未总是署名。

他通过放大、孤立并庄严呈现低俗图像,将其转化为智性艺术。

🤔 安迪·沃霍尔

沃霍尔则更疏离与矛盾。

他的作品暗示一切——汤罐、名人、灾难——都被同等商品化。

他拥抱消费文化的空洞,而非直接批判。

他著名的名言:“我想成为一台机器。”

4. 文化批判

📣 利希滕斯坦

他的作品更像是一场与大众媒体的轻松对话。

他凸显了漫画何其戏剧化与夸张,但其手法机智而亲切。

📣 沃霍尔

沃霍尔的作品常被解读为对名人崇拜、大规模生产和美国消费主义的批判。

他以同等艺术严肃性对待玛丽莲·梦露与一罐汤,迫使观众重新审视我们赋予图像的价值。

5. 幽默与基调

😄 利希滕斯坦

常常幽默,带有自省的趣味感。

他夸张的漫画场景故意过度渲染,嘲讽其冗余。

😐 沃霍尔

沃霍尔的幽默更冷淡、麻木。

他对灾难、名人和商标的重复,带有冰冷、愤世嫉俗的潜流。

6. 对原创性与复制的处理

🖌️ 利希滕斯坦

利希滕斯坦手工绘制作品,即使是著名的本戴点。

尽管直接取材于漫画,他将它们转化为更精致、更刻意的作品,精确如建筑般。

🖨️ 沃霍尔

沃霍尔拥抱机械流程——丝网印刷,刻意强调机械复制的缺陷与不完美。

他希望作品感觉像批量生产——艺术即产品,艺术家即机器。

7. 影响与遗产

🌟 利希滕斯坦

他的作品塑造了我们对漫画、广告与纯艺术关系的理解。

对平面设计、广告艺术和当代插画影响深远。

他的漫画风格成为波普艺术本身的视觉代名词。

🌟 沃霍尔

沃霍尔的遗产更为广泛——其名人肖像、产品图像、对名气与消费主义的拥抱使他成为文化偶像。

他对艺术即商业、艺术家即品牌的理念是革命性的。

影响遍及时尚、音乐到观念艺术。

总结表格

罗伊·利希滕斯坦 vs 安迪·沃霍尔

风格:干净、图形化、漫画美学 vs 重复、丝网印刷、批量生产感

主要主题:漫画场景、爱情、战争、艺术戏仿 vs 消费品、名人、灾难

基调:讽刺、戏谑、幽默 vs 冷漠、平板、冷静

文化批判:温和嘲讽戏剧性 vs 冷静反映商品化

技法:手工绘制、精心打磨 vs 机械丝网印刷

哲学:将“低俗”提升为“高雅”艺术 vs 消除“高雅”与“低俗”文化的界限

遗产:图形设计与波普艺术的象征 vs 定义“艺术即品牌”、“艺术即产品”

简而言之

利希滕斯坦 = 关于大众文化视觉语言(漫画、广告)的艺术。

沃霍尔 = 关于大众文化对产品与名望痴迷的艺术。